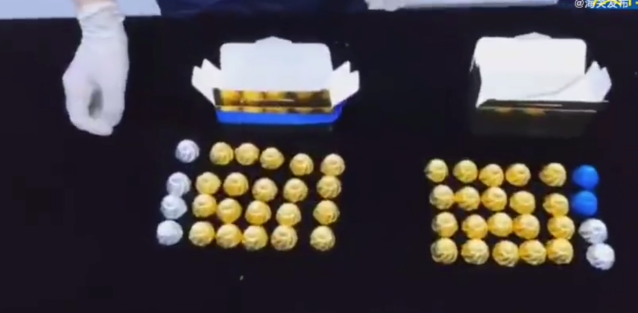

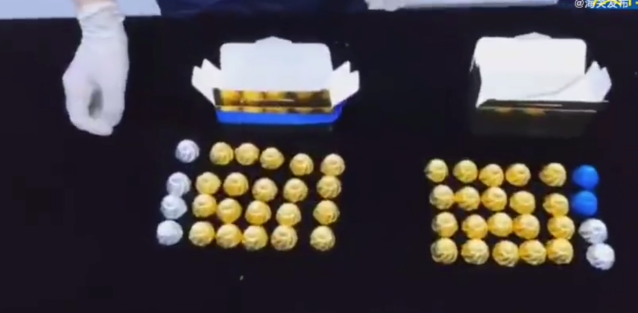

近日,庐州海关驻邮局办事处根据线索开展分析研判,对2件申报为“巧克力”的入境包裹进行布控查验,查获疑似含有毒品成分的巧克力132粒。经鉴定,该批巧克力含有毒品成分“苯丙胺”。目前已抓获犯罪嫌疑人2名。

苯丙胺类毒品是一种中枢神经兴奋剂,属于精神药物。它包括三大类:1、传统型苯丙胺类兴奋剂,主要代表药物为甲基苯丙胺和苯丙胺。甲基苯丙胺盐酸盐是一种白色透明的不规则结晶物,外观似冰块,故被称为“冰毒”。甲基苯丙胺的最大特点是药效作用时间比海洛因、可卡因长,可达10小时以上。这也是“冰毒”流行的因素之一。2、减肥型苯丙胺类兴奋剂,主要代表药物为芬氟拉明、苯丁胺和硫酸苯丙胺。3、致幻性苯丙胺类兴奋剂,主要代表药物为替甲基苯丙胺(MDMA)、替苯丙胺(MDA)、二甲基苯乙胺(MDEA)。MDMA在服后1至2小时发挥作用,维持时间约5小时。MDA口服后1至2小时发挥作用,维持时间可达8小时。由于滥用苯丙胺类兴奋剂能够成瘾并对人的身心造成危害而受到国家管制。

吸食苯丙胺类兴奋剂的危害主要表现在两个方面:一是精神损害作用。滥用苯丙胺类兴奋剂后最常出现的后果是精神病样症状。大量的临床资料表明,甲基苯丙胺和MDMA、MDA等可以对大脑神经细胞产生直接的损害作用,导致神经细胞变性、坏死,出现急慢性精神障碍。二是生理(主要是对心脏)损害作用。苯丙胺类兴奋剂能对心血管产生兴奋性作用,导致心肌细胞肥大、萎缩、变性、收缩带坏死、小血管内皮细胞损伤和小血管痉挛,从而导致急性心肌缺血、心肌病和心律失常,成为吸毒者突然死亡的原因。

警惕毒品伪装 坚决抵制毒品!

本文来源:综合自中国禁毒、法治日报等