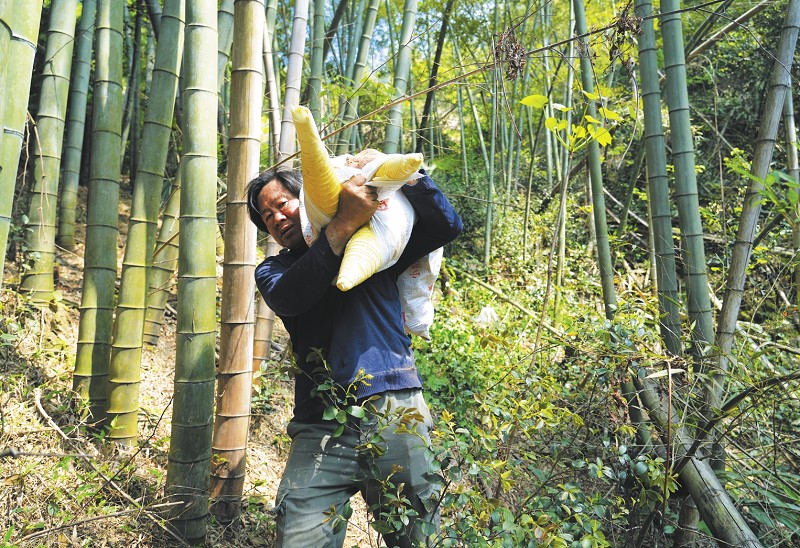

袁子清扛笋下山。卢静摄

4月9日,走进桃江县马迹塘镇南山村,映入眼帘的是绵延起伏的竹山,苍翠欲滴,宛如一幅泼墨山水画。竹涛阵阵的山林里,此起彼伏的欢笑声、吆喝声不绝于耳,却只闻其声不见其人。

又是一年收笋季,整个南山村沉浸在丰收的喜悦与忙碌之中,空气中飘荡着竹笋特有的清香。村道上,满载鲜笋的摩托车、电动车、三轮车络绎不绝。

竹林深处有一个叫龙兴庵的山头,82岁的袁建明和侄儿袁子清正往山上赶。老人肩扛锄头,腰间别着菜刀,脚步却比年轻人还轻快。他们沿着一条不足半米宽的小道向上攀登,小道上的野草被踩得沙沙作响。

数分钟后,两人到了半山腰。“这里有好多春笋,够我们挖的了。”袁子清一声吆喝。袁建明弯下腰,左手扶着半腿高的笋,右手握着锄头轻轻一掘,一棵肥胖的春笋应声倒下。他又娴熟地用菜刀在笋衣上划开一道口子,剥落的笋壳发出“嚓嚓”脆响。当雪白的笋肉完全显露时,布满老茧的手掌轻轻一托,伴着“啪”的轻响,一个白玉般的鲜笋就跳进了麻袋。

“这片自留山有百来亩,都是我们两家的。”袁子清说,他和叔叔搭档挖笋已有5年,配合默契就像左手和右手。今年笋情好,叔侄俩起早贪黑,最多一天能挖上千斤。

叔侄俩不过是南山村人挖笋的一个缩影。放眼望去,绵延的山头间,处处都是挖笋人的身影,夫妻档、爷孙档,剥笋的“嚓嚓”声此起彼伏。

最热闹的当属村委旁的楠山竹笋专业合作社,满载新鲜春笋的三轮车排起了长队,笋农们脸上洋溢着收获的喜悦。“这根笋比我孙女还高”“今天这一车有400多斤”……笋农们一边卸货一边交流着。“陈金诚,105斤!”在合作社的磅秤旁,工作人员嘹亮地报着笋的重量。一位白发苍苍的老人穿过人群,从结算人员手里接过崭新的红票子。“挖笋的村民多是上了年纪的,像陈金诚、袁建明这样八旬还能进山挖笋的,至少有十几位。”在人群中穿梭的村党总支书记肖忠说。

过去,南山村因地方偏远,交通不便,经济发展长期滞后,村民以外出务工为主。转折发生在2020年,村里抓住乡村振兴的机遇,在驻村工作队的帮助下,与桃江县亿阳仑生态食品有限公司达成深度合作,构建了“企业+村集体+合作社+基地+农户”的产业联合体。“我们南山村和周边几个村加起来有3万多亩竹林,资源丰富,但开发较晚。”驻村第一书记胡仕明进一步介绍,尽管百余亩示范基地还未到丰产期,但村里一直在千方百计调动村民积极性,推动竹产业发展。近5年,修通了30多公里林道,林道延伸至每个山头;多次开展培训,教会村民按照标准采挖优质鲜笋;合作社引进设备,修建厂房,进行鲜笋初加工。

今年南山村的春笋采收形势喜人。自4月5日开秤收笋以来,每天送笋的村民接连不断,日均交售500公斤以上的农户比比皆是,合作社至目前已累计收购鲜笋30余吨。“今年天公作美,加上去年防治竹蝗成效显著,所以收成不错。”胡仕明指着堆积如山的鲜笋介绍。

如今,村民们惊喜地发现,祖辈传下来的竹林正在变身“绿色银行”。随着竹笋产业的蓬勃发展,南山村成功获评全国“一村一品”示范村,竹笋产业每年为村集体、合作社带来30万元稳定收入,更让村民每年增收超过100万元。

打印

打印

关闭

关闭

鏀垮姟寰崥

鏀垮姟寰崥  鏀垮姟寰俊

鏀垮姟寰俊

甯傛斂搴滅綉绔�

鐪佹斂搴滅綉绔�

鈥滄箻鏄撳姙鈥濊秴绾ф湇鍔$

鈥滄箻鏄撳姙鈥濊秴绾ф湇鍔$

鈥滄箻鏄撳姙鈥濊秴绾ф湇鍔$

鏅鸿兘闂瓟

鏅鸿兘闂瓟  鐭ヨ瘑搴�

鐭ヨ瘑搴�  缃戠珯鎶曠ǹ

缃戠珯鎶曠ǹ  鍒嗕韩

鍒嗕韩

杩斿洖椤堕儴

杩斿洖椤堕儴