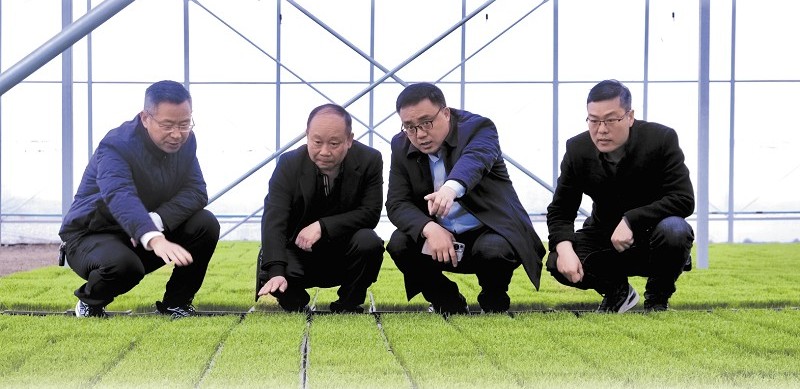

市县两级农技专家在早稻育秧基地“把脉”。陈徐文倩摄

近年来,南县中鱼口镇创新探索出“立体种植+订单农业+智慧服务”的现代农业发展新模式,通过构建“水蜜柚+林下经济”的立体种植体系,实现土地效益提升3倍;推行“企业保底收购+村集体组织+农户标准化生产”的订单农业,解决产销对接难题;通过空间立体开发、时间错季利用和产业融合增值等创新路径,为同类地区农业转型升级提供了可复制、可推广的实践样板。4月初,记者跟着市县农技专家来到中鱼口镇,实地了解这里的现代农业新气象。

“树上结果、林下种菜” 立体农业激活新动能

走进西河三角坪高效复合种植园,绿意葱茏的辣椒树上,鲜嫩的果实挂满枝头,生机盎然。市县农技专家蹲在田间,仔细评估前几天寒潮对农作物的影响。“这批辣椒抗寒性表现突出,长势未受明显影响。”市农技专家蒋上志在仔细检查后表示:“及时修复受损棚膜,可确保辣椒如期上市。”

这是中鱼口镇在艳洲村精心打造的“林业+林下”复合经营示范园区。由村集体、镇农业综合服务中心与湖南柏柚农业公司三方共建的现代农业项目,已建成3330平方米高标准钢架连栋温室大棚,形成现代化种植核心区。

园区内,1100株优质水蜜柚与2000株雷竹错落有致,配套完成了道路硬化、景观绿化等基础设施建设,呈现出“园在林中、路在绿中”的生态景观。“我们致力于打造可复制、可推广的现代农业示范样板。”镇农业综合服务中心主任陈柏华介绍。园区创新构建了“雷竹+水蜜柚+辣椒+菜瓜”的立体种植体系,雷竹防风固土,水蜜柚作为经济主体,林下套种矮秆作物。

原来,中鱼口镇试种雷竹笋已有5年多时间,虽深受当地群众喜爱,却因缺乏规模化管理,长期未能形成产业优势。园区建设初期,镇农技部门经过深入调研,将雷竹列为重点培育品种。

技术人员开辟了5亩试验田,探索出以鸡鸭牛粪等有机肥替代化肥的生态种植模式。“现在我们的雷竹种植技术已经非常成熟。” 陈柏华说,从施肥到采笋都有了一套标准化流程。

然而,仅靠雷竹种植难以形成园区的主导产业。转机出现在一次赴桃源县的农业考察中,当地特色品种“湘柚明珠”水蜜柚,以其果实饱满、耐储运的特性引起了考察组的浓厚兴趣。陈柏华等人敏锐地察觉到,这个入选湖南省首届十大农作物种质资源的优质品种,拥有巨大的市场潜力。“水蜜柚成熟期恰逢水果市场空档期,经济效益显著。”陈柏华介绍,盛果期单株商品果可达30至50个,按当前市场价格测算,收益十分可观。

引进了水蜜柚产业,利用果树的空白处,中鱼口镇又发动村民参与园区林下种植,与本地种菜瓜的能手廖正华建立合作,通过“订单农业”模式,由其统一收购菜瓜产品并提供标准化种植技术培训,实现产销无缝对接。

立体种植模式初见成效后,艳洲村和周边的白吟浪村以庭院经济为切入点,整村发展水蜜柚产业,自主种植水蜜柚已达6000余株,户均20余株。两村还依托水蜜柚产业,因地制宜探索差异化发展路径,白吟浪村推动农旅融合,艳洲村打造“果树绕村”的美丽乡村样板。

为确保产业健康发展,镇政府组建了49人的专业技术服务团队,其中包括5名高级农艺师,为农户提供全程指导。这种“高矮结合、长短互补”的种植结构,使土地综合效益提升逾3倍,预计3年后年综合收益将突破10万元。

创新“粮油菜”轮作模式 亩效益突破4万元

在五福村的广袤田野上,整齐划一的玉米田覆盖着银色地膜,和成片的辣椒大棚一起,与金灿灿的油菜花海交相辉映,构成了一幅生机盎然的田园图景。在辣椒种植区,种植大户丁佑明正带领工人们穿梭于大棚之间。

“去年我们试种的40亩辣椒和70亩玉米取得了显著成效。” 丁佑明指着农田里长势喜人的农作物介绍道,辣椒每茬平均亩产可达2000公斤到2500公斤,一年可生产两茬。玉米亩产也突破了1000公斤,为农户带来了实实在在的收益。

丁佑明是中鱼口镇通过招商引资引入的农业产业带头人。他带着先进的种植技术和市场理念,为当地引进了适应湖区气候的湘研55号辣椒和东南亚水果玉米品种,通过科学的种植规划,辣椒采收期第一茬从4月-7月,第二茬从9月一直延续到11月下旬,而玉米则在90天的生长周期后,国庆前后上市。

“这种错季种植模式,不仅有效规避了市场集中上市的风险,还实现了土地资源的充分利用和经济效益的最大化。”丁佑明说。

露天种植试验成功后,丁佑明信心倍增,去年10月便着手开展育苗工作。今年,他将湘研55号辣椒种植规模扩大至300亩,全部采用大棚栽培模式,这种模式预计上市时间可比常规种植提前1至2个月。

为确保农产品品质,丁佑明团队建立了严格的质量管控体系,采用环保型生物降解地膜覆盖技术,大幅减少化学除草剂的使用量,实行大棚编号管理,建立产品质量追溯系统,并聘请两位高级农艺师全程指导。

“我们不仅要确保种植品质,更要打通市场销路。”丁佑明说,通过创新推行“订单农业”合作模式,公司为周边农户统一供应优质种苗、全程技术指导,并签订保底收购协议。目前他的南县新安农业科技公司已有4户种粮大户参与合作。

这种以点扩面示范带动效果十分显著,“早稻+辣椒”和“早稻+玉米”的模式引起了村民和种植大户的兴趣,西河三角坪复合园的温室育秧大棚计划在育完早稻机插秧苗后的空档期种植一批辣椒,已经在水蜜柚基地发展林下经济种植辣椒10余亩。艳洲村发展大户种植了32亩辣椒。“过去主要靠稻虾共生和油菜种植,但受水源条件限制,4.5万亩耕地中近半效益不佳。”陈柏华说,现在新的种植模式不仅亩效益突破4万元,更通过订单农业彻底解决了销售难题。目前,该种植模式正在全镇8.8万亩耕地上推广。

从“靠天吃饭”到“科技种田” 高标准农田建设引领农业转型升级

作为南县耕地面积达8.8万亩的农业重镇,中鱼口镇长期以稻虾共生和油菜种植为主导产业。然而受水资源分布不均制约,全镇4.5万亩耕地中近半数效益不佳,严重制约了农业高质量发展。

近年来,中鱼口镇以高标准农田建设为突破口,全面推进农业基础设施升级改造。通过实施“小田改大田”、整修机耕道、疏浚灌溉渠道等工程,有效改善了农田易涝易旱的状况。截至目前,已完成3.83万亩高标准农田建设,配套修建U型沟渠57446米、硬化渠道31782米,新建泥结石路和机耕道28110米,新增耕地587亩。

在推动产业转型升级过程中,中鱼口镇重点建设了艳洲村和中鱼口村两个千亩示范片。今年全镇承担省级早稻种植任务1.5万亩。受去年雨雪冰冻等恶劣天气影响,部分村民育秧设施受损,导致种粮积极性有所下降。

为此,中鱼口镇今年重点加强现代农业设施建设,在艳洲村西河三角坪高效复合种植园新建了标准化、智能化育秧大棚。该育秧基地配备自动化温控和喷灌系统,年育秧能力可满足500亩大田用秧需求,为周边农户提供了稳定的优质种苗保障。

同时,镇政府在艳洲村建立了1000亩“早专晚优”双季稻示范片,早稻选用湘早籼32号等加工专用型品种,作为米粉原料;晚稻种植优质稻品种,示范推广新型种植模式。目前艳洲村和中鱼口村落实扩面超过800亩,常百村、中富村等6个村落实扩面均达500亩以上。

为确保春耕生产顺利开展,镇农业综合服务中心提前开展农资需求调查,针对早稻种子储备不足问题,于2月中旬采购湘早籼32号和24号种子共计3.25万公斤,及时做好余缺调剂。“我们还构建了完善的农业信息化服务体系。”陈柏华介绍,通过建立农技推广群、粮食生产群、村民网格群等专业微信群,形成了覆盖全镇的农业服务网络。这些微信群汇聚了农技专家、村干部、种植大户等多方力量,构建起高效的联动服务机制。

今年,中鱼口镇积极调整农业产业种植结构,将传统的常规稻套养小龙虾模式升级为优质稻套养模式,计划种植优质稻面积达2.6万亩。

打印

打印

关闭

关闭

政务微博

政务微博  政务微信

政务微信

市政府网站

省政府网站

“湘易办”超级服务端

“湘易办”超级服务端

“湘易办”超级服务端

智能问答

智能问答  知识库

知识库  网站投稿

网站投稿  分享

分享

返回顶部

返回顶部